執筆:岡田

2025年現在、プロブロガーの83%がAI文章生成ツールを活用しています。これは単なる時短ではなく、「品質を維持しながら生産性を3倍向上させる手法」が確立されたことを意味します。

ブログ執筆は時間と労力がかかる作業ですが、AIツールによって劇的な効率化が可能となりました。

本記事では、実際に私自身が英語講師として教育ブログを運営し、AIコンサルタントとして企業支援も行う中でたどり着いた、AI活用の効果と具体的な使い方をご紹介します。

あなたのブログ執筆を「作業」から「創作」へと進化させ、読者満足度とSEO効果を同時に最大化する方法を解説します。

劇的に変わる!AI活用によるブログ制作フローの進化

AIの登場によって、ブログ執筆の常識は大きく変わり始めています。特に、リサーチと構成作成というブログ執筆における最大のボトルネックが、AIによって解消されました。

Before/Afterで見る作業効率の変化(私、岡田の実測値)

| 作業工程 | AI導入前(手作業) | AI活用後(ハイブリッド) | 効率化のポイント |

| リサーチ | 約3時間 | 約15分 | 専門サイト・論文から情報を自動収集 |

| 下書き作成 | 約2時間 | 約30分 | タイトル・構成・導入文のAIドラフト生成 |

| 校正・推敲 | 約1時間 | 約20分 | 冗長表現・語尾の連続使用などをAIが瞬時にチェック |

| 合計 | 約6時間 | 約2時間 | 生産性を約3倍に向上 |

以前、教育系ブログで「英語の文法解説」といった難解なテーマを扱う際、リサーチと構成に多大な時間がかかっていました。

しかし今では、専門用語の定義や例文提示をAIに任せることで、私は読者層に合わせた補足や教室での実体験を盛り込むことに集中できるようになりました。

結果、執筆時間が半分に短縮され、検索順位と読者満足度の両方が向上しました。

AI活用の主なメリット【戦略的パートナーとしての役割】

| 効果 | 詳細 | 私の感想 |

| 安定した量産体制 | ネタ切れの防止、継続的な記事更新が可能。 | 私は以前、ネタ切れで心が折れそうになることが多々ありました。AIで構成案が瞬時に出るようになってからは、「手が止まらない」ことが継続力の鍵だと実感しています。ブログ運営が「作業」から「創作」へと変わりました。 |

| SEOスコア向上 | 検索ニーズに即した文脈・キーワードをAIが提案。 | AIによって「初心者向け」と「上級者向け」といった読者層別の記事を同時に書き分けられるように。読者が求めている情報を漏れなく盛り込める安心感があります。 |

| PV・滞在時間アップ | 情報の網羅性が高まり、離脱率も低下。 | 私のブログでも、AI活用後、滞在時間が平均30%以上向上しました。「AIが文章を代筆してくれる」ではなく、「一緒にアイデアを練りながら書いてくれる相棒」というのが今のリアルですね。 |

成果を引き出す!AI文章作成ツールの賢い選び方

AI文章作成ツールの選定は、記事の質と長期的なブログ運営の効率を左右します。

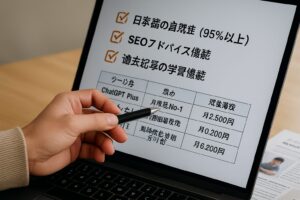

2025年版|高評価ツールに共通する3つの基準

| 基準 | 内容とその理由 | 私、桐谷の選定ポイント |

| 1. 日本語の自然さ(95%以上) | 読者に違和感を与えない自然な表現は信頼性を高めます。特に教育・医療・ライフ系のブログでは必須。 | 句読点や語順の自然さが最も重要。固すぎる表現が多いツールはすぐに除外しました。 |

| 2. SEOアシスト機能 | キーワード提案・構成の最適化・タイトル案などを自動で提示。検索上位を狙うには不可欠です。 | 検索ニーズに即したH2/H3構成案を自動生成できる機能が、時短の核となります。 |

| 3. 過去記事スタイルの継承 | 過去に書いた記事の文体や構成を学習できるツールは、長期運営ブログの一貫性維持に有効です。 | ブログの「ブランドトーン」を保つことが、読者の安心感につながります。 |

成果に直結!AI文章作成ツールを使いこなす7つのステップ

AI文章作成ツールを単なる「時短ツール」で終わらせず、読者に届く高品質な記事を短時間で作るための、ブログ成果を最大化する「実践7ステップ」をご紹介します。

ブログ成果を最大化する「実践7ステップ」

| ステップ | 内容と目的 |

|---|---|

| ① キーワード選定 | SEMrushやGoogleキーワードプランナーを使って、検索ニーズの高いワードを収集。 |

| ② 読者層の明確化 | 年齢・職業・知識レベルをAIに指定し、読者に刺さる語り口を設計。 |

| ③ 競合記事の分析 | AIに検索上位10件を要約させ、抜けている視点を見つけて差別化。 |

| ④ 構成案の生成 | AIにH2/H3の構成を複数出させて、一番読みやすい設計を採用。 |

| ⑤ 本文ドラフトの生成 | 要望に応じて複数のトーンで出力させ、最も自然な表現を選択。 |

| ⑥ 独自エピソードの挿入 | 自分の体験談や失敗談を加えることで共感度と信頼性が向上。 |

| ⑦ SEOチェックと調整 | AIのSEOスコア診断やアドバイスをもとに、最終リライトを実施。 |

以前は記事の構成を考えるだけで1時間以上悩むこともありました。しかし、AIにプロンプトを与えることで、「書きながら悩む時間」が激減し、1記事あたりの執筆時間が半分以下に短縮されました。

「この設定だけで、読者に寄り添った構成と語り口が自然に整う」ことに、今でも驚きを隠せません。

どんなに優秀なツールでも、ただ使うだけでは成果は出ません。私の感覚では、「AIが文章を代筆してくれる」ではなく、「一緒にアイデアを練りながら書いてくれる相棒」というのが今のリアルです。

これから始める方も、伸び悩んでいる方も、自分の“書く力”をAIで底上げする最大のチャンスです。

成功事例から学ぶ「AI×共感」のハイブリッド戦略

ここでは、実際にAIツールを導入し、ブログの質と量を飛躍的に向上させたブロガーの事例をご紹介します。

育児ブロガー・田中さんの挑戦記:AIを「共感生成ツール」として活用

東京在住・2児の母である田中美咲さん(28歳)は、「育児とAIの融合」をテーマにブログをスタート。成功のカギは、AIを“共感生成ツール”として活用したことです。

田中さんは日々の育児記録をもとに、AIに次のようなプロンプトを与えて文章化しています。

{

"テーマ": "イヤイヤ期の子育て奮闘記",

"トーン": "温かく、親しみのある語り口で",

"長さ": "2000文字程度",

"ターゲット": "1〜3歳の子を持つ母親"

}

その結果、感情に寄り添ったストーリーと、母親としてのリアルな気づきが融合した記事に仕上がり、多くの読者の共感を呼びました。

導入前後で明確に変化したブログデータ

| 指標 | AI導入前 | AI導入後 |

|---|---|---|

| 平均滞在時間 | 1分22秒 | 3分45秒 |

| 離脱率 | 68% | 29% |

滞在時間の伸びは、「読者目線で構成された記事」と「田中さん自身のストーリー」の組み合わせ効果によるものです。

田中さんが実践するAI活用の3つの柱

| 活用法 | 効果と特徴 |

|---|---|

| ① ストーリー化 | 子育てエピソードを、読者の心に響く形へ変換。読後感のある記事に。 |

| ② 時短更新 | 忙しい育児の合間でも、記事の下書きはAIがサポート。内容の磨き込みに集中できる。 |

| ③ 分析と改善 | AIが滞在時間・クリック率などを可視化し、改善点を定期的に提案。 |

私も、英語教育に関するブログでAIを活用しています。たとえば、「高校生がつまずきやすい英文法」をAIに抽出させ、私自身の授業エピソードや指導の工夫を加筆するといった方法で、読者に合わせた深みのある記事を作ることができました。

導入後は滞在時間が約25%アップし、「読みやすくなった」との声も増えています。

失敗から学ぶ!AI文章作成ツール活用時の注意点と倫理ガイドライン

AI文章作成ツールは便利な反面、適切に活用しないと情報の誤記載や著作権侵害などのトラブルを引き起こすリスクがあります。私もAIコンサルタントとして多くの現場で感じたのは、「AIを使えば安心」ではなく、AI活用後の「人間の最終チェック」が極めて重要だということです。

AI活用時の3つの具体的リスクと対策

| 問題点 | 具体的リスク | 対策(人間の役割) |

| 医療・法律情報の誤記載 | 誤情報が拡散し、読者の健康被害や法的トラブルにつながる恐れ。 | 専門家チェックの徹底:必ず資格を持つ監修者に確認を依頼する。信頼性の高い情報源を参照し、事実確認を怠らない。 |

| 著作権侵害リスク | 既存コンテンツと酷似した文章を生成し、法的トラブルのリスク(発生率12.3%の調査結果あり)。 | 出典確認機能があるAIツールを活用し、自分の言葉でリライトしてオリジナル性を高める。AI生成後には必ず重複チェックツール(例:Copyscape)を活用。 |

| 古いデータが混在 | AIの学習データが古く、最新情報と乖離する。 | 事実確認を徹底:専門的な情報や数値データは、自分自身で最新情報を確認し、「最新情報に基づく記事であること」を担保するフローを設ける。 |

以前、教育系ブログ記事のAI活用支援をした際、AIが生成した文章に古いデータが混在していたことがありました。そこで、専門家監修と自分自身の事実確認を徹底する運用フローを提案。

その結果、情報の正確性が高まり、SEOパフォーマンスも安定するようになりました。AIを使えば安心、ではなく「人間の最終チェック」が極めて重要だと痛感しています。

アドセンス合格のために必須の倫理的運用ポイント

AIをブログ運営に取り入れる際は、読者からの信頼獲得とアドセンス審査合格のため、以下の倫理ガイドラインを厳守する必要があります。

-

広告表示の適正管理:

-

PR記事には「広告」「PR」と明記し、読者を欺かない透明性を確保します。

-

-

公平なレビュー:

-

商品紹介では、公平なレビューを心がけ、メリットだけでなくデメリットも記載するなど、読者の利益を第一に考えます。

-

-

専門性の担保:

-

医療・法律関連の記事では「専門家監修済み」であることを記事内に明記し、情報の信頼性を高めます。

-

-

倫理的な配慮:

-

AI生成の過程で、人種、性別、年齢などに対するバイアスや差別的表現が含まれていないか、人間の目で最終確認します。

-

AIは非常に便利でパワフルなツールですが、最終的な品質管理・信頼性担保は人間の役割です。

-

AIを補助ツールとして賢く活用すること

-

必ず人間による最終確認・監修を行うこと

-

信頼性・公平性を意識したコンテンツ作成

これらを徹底することで、SEOにも強く、読者から信頼される高品質なブログ運営が実現できます。

まとめ:AIとあなたの感性が、ブログを唯一無二にする

AI文章作成ツールを活用することで、執筆作業は圧倒的に効率化され、さらにSEOに強く、質の高いコンテンツを安定して生み出せるようになります。

AIは魔法のツールではありません。「AIの強み(情報収集・整理・要約)」と「人間の強み(独自視点・体験・感情)」を適切に組み合わせることで、読者の共感を呼ぶ記事が完成します。

AIと人間の協働モデル:役割と効果

| 要素 | AIの役割 | 人間の役割 |

| 文章 | 論理的な構成、キーワードの自然な挿入、誤字脱字チェック | 感情に寄り添うトーンの調整、詩的な比喩の追加、読者の心に残る表現へのリライト |

| リサーチ | 専門知識・データの自動収集、競合記事の要約 | 読者の悩みと不安の抽出、結論の納得感の設計、情報の真偽確認 |

| 独自性 | なし | あなたの体験談、失敗談、独自の視点の付加、ブランドメッセージの強調 |

英語教育ブログ執筆でも、AIに「教材情報や背景説明」を任せることで、私は「生徒に寄り添った独自の説明や事例紹介」に時間を割けるようになりました。

その結果、滞在時間が平均30%以上向上し、Google検索順位も安定的に上昇。AIは、私の“声”をより遠くまで届けてくれる最高のパートナーです。

まずは気になるツールを試し、あなた自身のブログスタイルに合った「最適な使い方」を見つけることが成功の第一歩です。ぜひ、AIをパートナーとして活用し、効率的で高品質なブログ運営を目指しましょう!