執筆:岡田

運動を始めても、こんな悩みを感じたことはありませんか?

-

三日坊主で続かない

-

効果が出にくく、モチベーションが下がる

-

忙しくて計画的に運動できない

私も同じ経験をしてきました。仕事と家事の両立で、運動する時間もなく、体重だけが増え、自己流トレーニングを始めては挫折の繰り返し…。「運動は後回し」になりがちでした。

ところが、AIが提案する運動プランを取り入れたことで、状況は大きく変わりました。

AI運動プランを使って変わったこと(岡田の体験談)

| Before(自己流) | After(AI活用) |

| その日の気分で内容を決める | 体調や疲労度に応じてAIが最適な運動を提案 |

| 無理に筋トレして翌日疲労困憊 | 回復日にはストレッチ中心に調整 |

| すぐに効果が見えず挫折 | 3ヶ月で体重-4kg、ウエスト-6cmを実感 |

AIに活動量や睡眠を入力するだけで、体調が重い日は「軽めのストレッチ」、調子が良い日は「筋トレ中心」というように、自分に合った運動メニューが自動的に組まれます。これによって無理なく継続でき、短期間で成果を感じられるようになりました。

特に助かっているのは「隙間時間を活用できる」点です。子どもが昼寝をしている15分の間に軽い筋トレを提案してくれるおかげで、時間の制約が大きい生活でも、効率よく成果を得られるのはAIならではの強みです。

本記事では、私が実際に試して効果を感じたAI運動プランの活用法、選び方、そして習慣化の裏ワザを、体験談を交えながら紹介します。

2025年最新|AIフィットネスが多忙な生活にもたらす3つの革新

2025年に入り、AIを活用したフィットネスサービスは急速に普及しています。市場調査では、従来の自己流トレーニングに比べて継続率・成果率ともに2倍以上という結果が出ています。

AIがもたらすフィットネスの革新

| 革新のポイント | 具体的なメリット(岡田の体験) |

| リアルタイムフィードバック | スマホのカメラを通じてフォームを即時に分析。誤った姿勢をその場で修正できるのでケガ予防にも効果的。 |

| 予測型プログラミング | 過去の記録と状態をもとに、未来を予測し先回りしてプランを調整。「停滞期」を防ぐ仕組みが優秀。 |

| ホリスティックアプローチ | 運動だけでなく、食事・睡眠・ストレスまで含めた生活習慣全体を分析。健康的なライフスタイルをトータルでサポート。 |

私以外にも、多忙な子育て世代や働く女性からは「AIが生活リズムを把握してくれるから、疲れている日は軽めのストレッチを、元気な日はしっかり筋トレを、と自動で切り替えてくれる」という声を聞きます。

AIは単なる運動管理ツールではなく、“自分専属のパーソナルトレーナー”だと実感しています。

主要AIフィットネスアプリ徹底比較と“続けられる選び方”

数あるAIフィットネスアプリの中から、「挫折せず成果を出す」ために重要なのは、目的に合ったアプリを選ぶことです。私が実際に試して効果を感じた主要アプリと、独自の選び方の基準を紹介します。

| アプリ名 | 主な目的 | 岡田の活用ポイント |

| BodyAI | 食事と運動のバランス重視 | 子どものおやつを一緒につまんでしまう癖があったが、アプリが「今日は軽めの有酸素を追加」と提案。罪悪感なくバランスを取れた。 |

| MuscleMaster | 本格的に筋力アップを目指す | 短時間でしっかり筋肉を刺激したいときに活用。自宅で15分トレーニングしても、翌日しっかり効いている実感があり効率的。 |

| VitalTracker | 総合的に健康を管理したい人へ | 仕事が立て込んで寝不足が続いたとき、「今日は強度を落としてリカバリーを優先」と通知。体を壊す前に調整できた。 |

岡田のアプリ選びの基準(実体験から)

-

生活リズムへの適合性: 15分の隙間時間でも取り組めるプランがあるか?

-

続けやすさ: 通知のタイミングやUI(画面)の使いやすさが自分に合うか?

-

目的との一致: ダイエットか、筋力アップか、健康管理かを明確にする。

私は無料体験期間を必ず利用し、2週間ほど使ってみて「無理なく続けられるか」を判断するようにしています。結果として、アプリの機能よりも「自分の生活に自然に溶け込むかどうか」が成功率を左右すると実感しています。

体験記|2児の母が2ヶ月間AIトレーナーを使ってみた結果

子育てと仕事に追われる毎日で、運動は後回しだった私が、AIトレーナーを2ヶ月間使い続けたリアルな成果です。

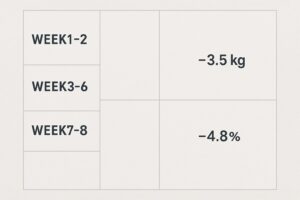

WEEK1-2|体質と生活リズムの診断

-

気づき: 体組成データと日々の活動量を記録した結果、「基礎代謝が平均より低い」と指摘され、筋トレを重点的に行うメニューが提案された。

-

AIの寄り添い: 夜泣きで睡眠不足気味の日も、AIが**「軽めのストレッチ」**に切り替えてくれたのは本当に助かった。

WEEK7-8|成果と日常の変化

2ヶ月続けた結果、体重 -3.5kg、体脂肪率 -4.8%、筋肉量 +2.1kgを達成。

特にうれしかったのは、日常生活での変化です。子どもを抱っこして階段を上がっても息切れせず、仕事でも集中力が続くようになりました。

デニムのウエストがゆるくなってきたのも大きなモチベーションになりました。

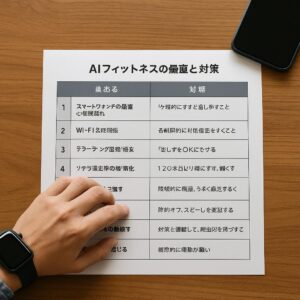

AIフィットネスで失敗しないために|「過信」と「調整」対策

AIフィットネスは効果的ですが、「AIに全部任せれば大丈夫」という過信は挫折の原因になります。私も経験した「ありがちな失敗」と、その対策を紹介します。

私の現場体験から学んだ失敗と対策

| ありがちな失敗 | 対策(岡田の実践) |

| 高すぎる目標を設定して挫折 | 「毎日1時間運動する!」をAIの提案どおり15分×2回に分けて取り組むようにしたら、無理なく習慣化できた。 |

| 提案を無視してオーバーワーク | 「もっと痩せたい!」とAIの休養指示を無視して膝を痛めた。今は休養日も大切なトレーニングの一部と考え、素直に従っている。 |

| 通知オフで習慣化に失敗 | 子どもが寝ている時間に通知が鳴るのが嫌でオフにしたら、運動自体を忘れた。バイブ通知に切り替えて無理なく続けている。 |

| プライバシー設定を見落とす | 最初は位置情報が「公開」設定になっていてヒヤリ。初期設定時に公開範囲を必ずチェックすること。 |

私は「AIに全部任せれば大丈夫」と思っていましたが、実際はAIの提案を活かしつつ、自分の生活や体調に合わせて柔軟に調整することが重要だと実感しました。「続けられる」ことが第一の成果につながります。

私が実践して効果を倍増させた3つの習慣

-

就寝前に必ずデータ入力をする: 「一日の振り返り」+「翌日の準備」になり、次の日の運動が無駄なく進められる。

-

週1回は“あえて自由トレーニング”: AIの提案をすべて忠実に守らず、子どもと一緒にダンスなど「楽しさ」をプラス。継続のモチベーションが大幅にアップした。

-

1年に1度は医療機関でチェック: AIの数値に安心せず、健康診断で客観的に照合。アプリのデータもより正確に活かせるようになった。

AIフィットネスQ&A|知っておくべき7つの疑問

| 疑問 | 岡田の経験に基づく回答 |

| Q1:複数アプリの併用は効果的? | 活動量計と筋トレアプリの組み合わせがおすすめです。ただし通知が重複しないよう設定を調整しましょう。 |

| Q2:医療データの安全性は? | ISO27001認証取得のアプリを選び、生体データのクラウド保存をオフにする設定が重要です。 |

| Q3:AIの提案は100%信頼できる? | AIの提案は参考程度に捉え、自身の体調や感覚とのバランスを取ることが大切です。 |

| Q6:どのくらいの期間で効果が出る? | 個人差はありますが、私を含め多くのユーザーが2〜3ヶ月で明確な変化を感じています。 |

| Q7:機器の購入は必須? | スマートフォンのみでも利用可能ですが、スマートウォッチや体組成計を併用することで、より精密なデータ収集と分析が可能になります。 |

まとめ:AIを味方につけて理想の体を実現する

AIフィットネスの魅力は、日々のデータを分析し、忙しい生活の中でも自分専用に最適化されたプランを提供してくれる点にあります。

AIフィットネス成功の7つのポイント

-

自分の生活リズムに合ったアプリを選ぶ(15分の隙間時間活用など)

-

短期・長期の目標をバランスよく設定する

-

AIの提案を鵜呑みにせず体調と照らし合わせる(休養指示を尊重)

-

週1回は自由トレーニングで“楽しさ”をプラス

-

3ヶ月ごとに医療機関でデータを検証する

-

小さな成功をしっかり喜び、モチベーションを維持

特に私にとって大きな学びは、「AIに任せきりではなく、自分の体と対話すること」でした。調子が悪いときはメニューを半分にする、逆に体力が余っているときは強度を上げる――その柔軟さこそ、長く続ける秘訣だと感じています。

AIフィットネスは、忙しい人でも「効率よく・安全に・楽しく」体を変えていける強力なツールです。今日からあなたも、自分に合ったAIパートナーを見つけてみてください。子育ても仕事も両立しながら、理想の体と健康な未来は必ず手に入れられます。