執筆:七海

「AIがアートを作るなんて、自分には関係ない世界だと思っていました」

それが、私、七海の正直な出発点です。

でも、画像生成AIを試した瞬間、「絵が描けない」「センスがない」という長年の悩みは一掃されました。自分の頭の中にしかなかった“理想のビジュアル”が、わずか数秒でリアルに現れたのです。

私は広告代理店出身のAIコンサルタントであり、ゲームが好きな普通の大人です。そんな私でも、AIと一緒なら、創作の世界に自然と入り込める。今では、ブログのアイキャッチや資料作り、ゲームシナリオの背景構築にまで、AIツールを活用するのが当たり前になりました。

この記事では、私自身が体験してきたAI×デジタルアートの進化と、読者の具体的な悩みを解決する実用的なノウハウを、リアルな視点で紹介していきます。

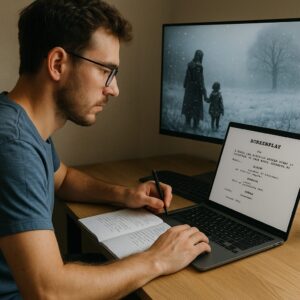

悩みを解決するAI脚本アシスタントの破壊力

ゲームシナリオを組み立てる仕事をしていて常々感じていたのが、「プロット作りって、孤独だし、アイデアが煮詰まる瞬間がある」ということ。AI脚本アシスタントは、この“発想の壁”を一瞬で突破してくれます。

悩み:プロットが煮詰まる、アイデアがワンパターンになる

👉 解決策:AIを「発想の壁打ち相手」として活用し、視点を多角化する。

プロットに詰まったとき、ChatGPTに「ダークファンタジー×父と娘の絆×雪の世界」という要素だけ投げてみたんです。すると、構成だけでなく感情の山場やキャラの関係性まで提案してくれます。

自分の頭の中にあった「日本の未来都市×廃墟×和風建築」という抽象的なイメージをMidjourneyに入力したら、サイバーパンクと浮世絵が融合したビジュアルが一瞬で出力されました。

AIは、私が描きたくても描けなかったものを具現化してくれる、まさに思考の拡張装置なんです。

キャラクター設計とセリフに一貫性を持たせる

映画やゲームの登場人物は、「一貫性のある行動と言葉」が重要です。AIは、設定に基づいたバリエーション豊かなセリフ候補や、過去の行動との整合性チェックまで提供し、人間の脚本家が見落とす穴を埋めてくれます。

| AIのサポート機能 | 脚本家が得られるメリット |

| 構造的指摘 | シーン構成のテンポや盛り上がりのバランスをグラフ化 |

| セリフの多様化 | 感情的なセリフや、過去設定と整合性のあるリアクション候補を提示 |

あるシーンで、キャラが家族を失った直後のセリフ案に対して、AIが「そのセリフはステレオタイプです」と指摘。代わりに提案されたのは、「部屋の時計は止まったままなのに、俺の心臓だけが動いてる」という、詩的で映像にも馴染む一言でした。

AIは単なる情報処理だけでなく、感情を織り込む表現力まで備え始めていると確信しました。

✅ 脚本家はAIによって仕事を奪われるのではなく、「もう一つの脳」として客観性と発想力を補完してもらえる時代になったのです。

【予算・時間がない】CG制作の常識を覆すAIツールの実力

かつてCGは、大予算と長期間を要するハリウッドの特権でした。しかし、AIツールは制作期間とコストを劇的に圧縮し、インディーズ映画制作者にも門戸を開きました。

悩み:CG制作に膨大な時間とコストがかかる

👉 解決策:AIは「繰り返し作業」と「初期デザイン」を代替し、工数を半分以下にする。

| 項目 | 従来の課題(人力) | AI導入後の解決策(七海流) |

| テクスチャ素材 | 背景の石畳や金属の質感作成に数日 | Texture Masterで4Kテクスチャを数時間で自動生成 |

| ポーズ・モーション | キャラクターのポーズ付けに数時間 | AI Pose Generatorでバトルシーンのポーズをボタン一つで出力 |

| 初期ビジュアル | コンセプトアート作成に高額な外注費 | MidjourneyやStable Diffusionで数秒でハイクオリティなビジュアル案を生成 |

ゲーム制作に携わっている身として特に驚いたのは、AIが「手抜き感がない」商用レベルのクオリティを出せること。PaletteAI Proを使えば、以前30分悩んでいた色選びが数秒で完了。

創造性を妥協せず、速度を上げるという夢のような両立が実現しました。

AIは、俳優の過去の映像データを学習し、表情や筋肉の動きまでリアルに再現する若返り技術を実現しています。これは、過去の俳優を物語によみがえらせるだけでなく、低予算でも高品質なVFX(視覚効果)が可能なことを意味します。

AIがCG制作にもたらした「3つの常識」

-

時間軸の操作: 若返り技術で、時間の制約を克服した映像表現が可能に。

-

コストの劇的削減: 従来数億円かかっていたVFXが、数千万円規模で実現可能に。

-

創作の民主化: 無料・低価格のツールで、ハリウッド級の画を個人クリエイターも作れる。

撮影現場も変えるAIプリプロダクションとカメラワーク

映画制作の「準備こそがすべて」と言われるプリプロダクション(撮影前準備)も、AIによって劇的に進化し、「ロケハン」「キャスティング」「カメラワーク」の精度が向上しています。

悩み:ロケハンや構図の試行錯誤で時間がかかる

👉 解決策:AIが仮想空間でテスト撮影を代行し、現場での迷いをゼロにする。

大作映画の現場では、AIが500パターン以上の撮影構図を提案し、撮影準備の人件費を大幅に圧縮した事例があります。

| プリプロにおけるAIの活用例 | 現場での効果(有益性) |

| 撮影構図の自動生成 | ロケハン効率が上がり、不要な移動と人件費を削減 |

| キャスティング分析 | 過去演技を分析し、最適な俳優を数分で提案 |

| スケジューリング最適化 | ロケ地と出演者の空き日程をAIが自動で調整し、制作遅延を防止 |

撮影現場に立つ「AIカメラマン」の衝撃

俳優の動きを自動認識し、最適なタイミングと角度で追い続ける「AIカメラシステム」が登場しています。

自作ゲームの紹介動画を撮るときにAIカメラを試してみました。ジャンプやダッシュなど不規則な動きにもピッタリ追従してくれて、思わず「こいつ…わかってるな」と声が出ました(笑)。撮影時間の50%短縮にも貢献します。

AIカメラが「カメラマンの勘」をデジタル化し、アクションシーンを逃さず捉えてくれるのです。

✅ AIカメラが加わることで、人間はカメラ操作の「人力」から解放され、より「演出」や「感情表現のディレクション」に集中できるようになりました。

まとめ:AIと人間がタッグを組む映画の未来

映画制作の現場でAIが活躍するのは、もはや特別なことではなく、「人間の感性×AIの最適化」が新たなスタンダードになりつつあります。

AIは最高のアシスタントであり、共同演出家です。制作費や時間といった制約をAIが肩代わりし、人間は表現に集中できる。これこそが、私、七海が理想とする未来の制作環境です。

| AIの役割 | 人間(クリエイター)の役割 |

| 膨大な情報処理・作業の効率化 | 感情を伝えるストーリーやキャラクターの創造 |

| 論理構成の提案・技術的な再現性の高さ | 作品に宿る”温度”や”余白”の演出、最終的なGOサイン |

私はAIとの共創を始めてから、「創ること」に対するハードルが劇的に下がりました。かつては「難しい」「時間がかかる」と感じていたビジュアル制作が、今では「楽しい遊び」に変わっています。

AIは、私たちから時間と労力を奪うのではなく、創造的な自由を与えてくれる存在です。

さあ、あなたも「専門職だから」という壁を壊し、AIと共にあなただけの物語を世界に届けてみませんか?

かしながら生み出す映像体験――そこにあるのは、想像を超える未来の物語です。